三重県伊賀市 本尊五大明王の祈願寺

伝法灌頂を振り返って、その体験は誠に素晴らしいものでありました。

真言密教における最重要の儀式。

しかも、自分が阿闍梨になって 初めて弟子を迎えるとあり、真摯に臨んだこの法会。軽い高揚と緊張が入り混じる中、粛々と儀式は進みました。

しかも、自分が阿闍梨になって 初めて弟子を迎えるとあり、真摯に臨んだこの法会。軽い高揚と緊張が入り混じる中、粛々と儀式は進みました。

法会が終わり、大勢の皆さまからお祝いと労いの言葉を掛けられる段になって、想像していた以上の大きな感動が湧き上がってきました。

多くのご縁を感じて、

心の底から「ありがたい。自分はなんと恵まれているのか」と目に涙が滲んだものです。

多くのご縁を感じて、

心の底から「ありがたい。自分はなんと恵まれているのか」と目に涙が滲んだものです。

その感想を、思いつくまま記してみます。

「新弟子」

初めて会った新弟子は、東京のお寺の息子さん。

薬剤の勉強をしていて、近く国家試験を受ける、私にはもったいないほど優秀な青年です。

薬剤の勉強をしていて、近く国家試験を受ける、私にはもったいないほど優秀な青年です。

しかし、仏門においては、まさに新発意(しんぽっち)

着なれない法衣を着せられ、所在なさげに おどおど不安そうな様子でした。

それを見て直感しました。…これは、20数年前の自分の姿だと。

訳も分からぬまま仏門に入り、右も左も知らぬ人ばかり。

ただ言われるがまま、言葉を発し、印を結び、右往左往している。不安そうな表情は、そのまま過去の私でした。

ただ言われるがまま、言葉を発し、印を結び、右往左往している。不安そうな表情は、そのまま過去の私でした。

そんな私も、闇雲に ただ手探りしながら仏門を歩むこと20数年。

ありがたい多くのご縁を頂いて、一山の住職になり、それなりの経験も積んで、今回の法会に臨むことができました。

ありがたい多くのご縁を頂いて、一山の住職になり、それなりの経験も積んで、今回の法会に臨むことができました。

仏門に入ってからの一つ一つの出会い、ご縁がまさに今の自分を形作る財産となった。それらが今回、伝法灌頂の阿闍梨として一つの実を結ぶに至った。そう考えると、本当に有難くて、ただただ感謝の言葉しか浮かんできませんでした。

「與楽寺灌頂道場」

私にとって初めての地方会場。

本山の厳粛な空気はよく知っていますが、やはり様子は少し異なりました。

本山の厳粛な空気はよく知っていますが、やはり様子は少し異なりました。

どう表現すればいいのか…

そうですね、いい意味でアットホームな雰囲気。

そうですね、いい意味でアットホームな雰囲気。

荒木御前さまを筆頭に、與楽寺法流、地元、またお手伝いの方々で組織された灌頂講社の皆さまは、さまざまな点でご配慮くださり、便壇一同、和やかな雰囲気で厳修。そして成満に至ることが適いました。

率直に、與楽寺さまで厳修できて正解だったと思います。

(次回につづく)

PR

この度、私がお世話になった灌頂道場は、東京田端の與楽寺(よらくじ)さま。

伝法灌頂は、総本山長谷寺でも毎年開壇されており、そちらで厳修する選択肢もありましたが、諸般の事情により與楽寺さまとご縁を結んだ次第。

(田端 與楽寺さま 本堂)

当然、多くの方に「どうして長谷寺で受けなかったの?」「そっちの方が近かったのに…」と素朴な疑問を頂きました。

(田端 與楽寺さま 本堂)

当然、多くの方に「どうして長谷寺で受けなかったの?」「そっちの方が近かったのに…」と素朴な疑問を頂きました。

仰るとおりだと思います。長谷寺の門前で生まれて、四度加行も灌頂(受者)も、本山研修生、本山職員と、全て長谷寺でお世話になってきた。

寺坊も近いのに、どうして…?

寺坊も近いのに、どうして…?

今回は、備忘録も兼ねて、その理由を纏めてみます。

結論から云うと、與楽寺さまと浅からぬ仏縁が重なったこと。

結論から云うと、與楽寺さまと浅からぬ仏縁が重なったこと。

① そもそも、祖父が若い頃、與楽寺法類の阿遮院さまで修行していたこと。

伝聞のみで、細かい師弟関係まで確認できていませんが、確かに祖父 慈光の「慈」はその法流に属する証になります

② 大学時代、随身(ずいしん:住み込みでお手伝い)していた圓明院さまも、本山研修後に就職した浄光寺さまも、みな與楽寺法類だったこと。

③ 特に、浄光寺の先代 日暮義照 僧正には、

大変 可愛がって頂き、その縁故で、與楽寺の現貫主 荒木正信 台下を始め、教授を勤められた根岸先生、顧問の五十嵐先生など、今日 與楽寺法類の中核を担う、多くの皆さまに面識を得、親しくお声掛け頂けるようになったこと。

大変 可愛がって頂き、その縁故で、與楽寺の現貫主 荒木正信 台下を始め、教授を勤められた根岸先生、顧問の五十嵐先生など、今日 與楽寺法類の中核を担う、多くの皆さまに面識を得、親しくお声掛け頂けるようになったこと。

④ 長谷寺在職中には、與楽寺の先代 岩脇宏信 台下(当時の本山事務長)にお世話になったこと。

結婚披露宴の際、頂いた主賓挨拶で「中山くんと私は、同じ與楽寺法類」と、その時まで本人が気付いていなかった仏縁をお話しくださいました。

結婚披露宴の際、頂いた主賓挨拶で「中山くんと私は、同じ與楽寺法類」と、その時まで本人が気付いていなかった仏縁をお話しくださいました。

⑤ 本山研修所の先輩、灌頂の壇行事を勤められた加藤達彦さんが「中山が来るなら、俺が担当したい」と言ってくれたこと。

有り難いことに、道場選びは元より、習礼や錬行、その他諸々の相談に親身に乗ってくださいました。

有り難いことに、道場選びは元より、習礼や錬行、その他諸々の相談に親身に乗ってくださいました。

などなど…。

書いていけばきりがありませんが、ノーブランドだと勝手に思い込んでいた中山和光という馬の骨は、本人も気付かぬ間に、與楽寺法類の皆さまの一方ならぬお世話になっていたのです。

書いていけばきりがありませんが、ノーブランドだと勝手に思い込んでいた中山和光という馬の骨は、本人も気付かぬ間に、與楽寺法類の皆さまの一方ならぬお世話になっていたのです。

20数年前、右も左も分からずに仏門に入った私ですが、お世話になった指導の先生方は、きちんと正しい道筋に導いてくださっていたのだな…と、今更になって改めて感謝しております。

(與楽寺さま玄関口。ここで新弟子と対面しました)

一番の理由は、やはり浄光寺の先代 日暮義照 僧正との約束です。

(與楽寺さま玄関口。ここで新弟子と対面しました)

一番の理由は、やはり浄光寺の先代 日暮義照 僧正との約束です。

昨年遷化される前に、伝法灌頂を與楽寺で受けたい旨を相談したら

「そっか、荒木さんに言っておくよ」と嬉しそうに目を細めておられました。

「そっか、荒木さんに言っておくよ」と嬉しそうに目を細めておられました。

奇しくも、今年の便壇には、浄光寺の弟子筋が3人も並びました。

伝法灌頂を終え、恩師の墓前で 便壇成満のご報告。

故人との約束を、一つ果たすことが適いました。

故人との約束を、一つ果たすことが適いました。

今秋、真言密教における最重要の儀式 『大伝法院流 伝法灌頂』に臨みました。

伝法灌頂(でんぼう かんじょう)とは、新しく仏門に入った弟子に、さまざまな戒律や陀羅尼(だらに)を授けて、諸仏や曼荼羅と縁を結ばせる法要のこと。

こと真言密教においては、同時に 師から弟子へと相承されてきた法流を授かる、重要かつ必修不可欠な儀式になります。

伝法灌頂(でんぼう かんじょう)とは、新しく仏門に入った弟子に、さまざまな戒律や陀羅尼(だらに)を授けて、諸仏や曼荼羅と縁を結ばせる法要のこと。

こと真言密教においては、同時に 師から弟子へと相承されてきた法流を授かる、重要かつ必修不可欠な儀式になります。

私も、仏門を志した10代の頃、受者(弟子)として入壇していますが、今回は立場が逆。20数年の歳月を経て、今度は阿闍梨(あじゃり:師)として 若き新弟子に戒を授け、新たな仏縁を 次の世代に繋ぐ立場になりました。

さて、新弟子を迎えるに当たり、伝燈大阿闍梨として、数十人の僧侶が出仕する幾つかの法要の導師を勤めねばなりません。

個人的には、昨年より宗派の講習会、また本年は灌頂道場の習礼に参加して、こつこつと準備を進めてきました。

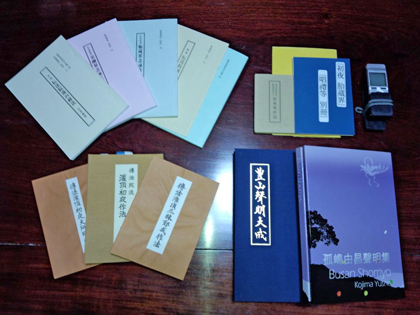

(灌頂道場の習礼 教授さまの机)

次第を揃え、資料を集め、注釈・手入れ、読み込み、錬行、金胎唱禮の練習、金胎行法の厳修などなど…。

本腰を入れて動き出したのは、お盆を終えた9月に入ってから。

まだ見ぬ新弟子に思いを馳せつつ、どこか受験生のような緊張した心地で、カレンダーとにらめっこしては準備を進める毎日。

(灌頂道場の習礼 教授さまの机)

次第を揃え、資料を集め、注釈・手入れ、読み込み、錬行、金胎唱禮の練習、金胎行法の厳修などなど…。

本腰を入れて動き出したのは、お盆を終えた9月に入ってから。

まだ見ぬ新弟子に思いを馳せつつ、どこか受験生のような緊張した心地で、カレンダーとにらめっこしては準備を進める毎日。

(灌頂三巻式と、解説書の類)

10月に入ると、可能な限り本堂に籠り、金剛界・胎蔵界 の供養法を日替わりでお勤めしていました。仏と向き合い、ただ一心にお勤めする時間は、とても清々しく満ち足りたもの。

人生一度きりの大法会に悔いが残らないよう、支度に励みました。

人生一度きりの大法会に悔いが残らないよう、支度に励みました。

瀬戸内海は小豆島にある八十八ヶ所霊場を、お参りしてきた常福寺巡拝団。

第3回は、島の東部 27札所を巡拝。いよいよ満願を迎えます。

第3回は、島の東部 27札所を巡拝。いよいよ満願を迎えます。

台風18号をやり過ごし、さらに大型の台風19号が近づく合い間に、お参りの日程が計ったように納まりました。お蔭さまで、二日間傘いらずの雨知らず。

毎度のことですが、皆さまの日頃の行いに頭が下がる思いです。

毎度のことですが、皆さまの日頃の行いに頭が下がる思いです。

今回は、姫路港からフェリーに乗船。福田港から上陸します。

結願近く、海沿いの札所は小さな庵が続き、景色を楽しみながら快調に歩を進めました。

(第15番 大師堂にて、愛らしい修行大師さま)

(第15番 大師堂にて、愛らしい修行大師さま)

二日目は、小豆島随一の高所 寒霞渓(かんかけい)の札所から参拝スタート!

雲を見下ろす山の木々は、色づき始めたばかり。有名な紅葉には、まだ早かったようです。

(第18番 石門窟 険しい山道・石段を登り、参拝所に至る)

第2番 清瀧山からは、バスから離れ、三つの札所を歩いて巡りました。

青空のもと、眼下に瀬戸内海のパノラマを見渡しながら歩む遍路は、やっぱり気持ちがいいですね。同行の皆さまも、言葉を交わしながら笑顔で歩まれていました。

(第1番 洞雲山の参道より、草壁港を見下ろす)

第1番 洞雲山は、高山の岩壁に配された札所。

大きな岩の裂け目に本尊が祀られており、夏至の前後50日ほどに限っては、日照によって岸壁に観音さまのお姿を拝むことが出来るとか。

古来より、信仰を集めた修行道場なのでしょう。天然の造形を活かした境内には、神秘的な趣きがありました。

第1番 洞雲山は、高山の岩壁に配された札所。

大きな岩の裂け目に本尊が祀られており、夏至の前後50日ほどに限っては、日照によって岸壁に観音さまのお姿を拝むことが出来るとか。

古来より、信仰を集めた修行道場なのでしょう。天然の造形を活かした境内には、神秘的な趣きがありました。

(大自然のいたずら? 神秘的なお姿を、一度は拝んでみたい)

さて、小豆島の特産品といえば何が有名でしょう?

島の西側は、オリーブ推しでしたが、東側に来ると、醤油の会社・商店が軒を連ねています。休憩時間に、札所近くの商店で、醤(ひしお)のソフトクリームを試食したり、お土産を物色したり…(笑) これも旅の楽しみの一つです。

時間に余裕があったので、有名な『二十四の瞳』映画村にも足を伸ばしました。

(島の分教場、ジブリ作品のようなロケーションでした)

さて、常福寺巡拝団。

少人数ながら皆さま和気藹藹とお参りして、無事に3回で満願を迎えることが出来ました。

少人数ながら皆さま和気藹藹とお参りして、無事に3回で満願を迎えることが出来ました。

小豆島は、本四国と趣きが少し異なり、小さな庵や参拝所、洞窟や岩屋の祠が多かったのが印象的です。

幾つもの札所を預かるお寺さんや、庵を守るお婆ちゃん達。そこに暮らす皆さまの祈りの姿に、私たちも改めてお大師さまへの信仰を深めることが出来ました。

幾つもの札所を預かるお寺さんや、庵を守るお婆ちゃん達。そこに暮らす皆さまの祈りの姿に、私たちも改めてお大師さまへの信仰を深めることが出来ました。

(第4番 古江庵にて、皆で記念撮影)

小豆島っていい所ですね。島の景色は風光明媚で、食べ物も美味しい。今度は、家族を連れて訪れてみたいです。

来年は、高野山が開創1200年を迎えます。

ご詠歌の関係で、春頃にお参りできそうな予定。混み合うので、早めに計画を立てないといけませんね。

季節外れの大型台風11号が、三重県に猛威を振ったのは8月9日10日。

ちょうどお施餓鬼の最中で、お寺には問い合わせの電話が多数。

「明日、お施餓鬼はあるんですか?」

「台風でも延期とかしないんですか?」

「台風でも延期とかしないんですか?」

でも、寺行事を簡単に中止、延期にする訳にはいきません。

「無理そうならご欠席ください。こちらでお勤めしておきます」

「お参りになる場合は、くれぐれも注意してお越しください」

とアナウンスを欠かさず、様子を見ながら実施することに決まりました。

9日は、朝から降り続く強い雨。

兼務寺の施餓鬼を終えたら、近くの木津川が氾濫して、お寺の周辺が通行止めになったと報告が…。

(キタモリ交通さまよりシェア。国道422号と木津川)

あわや、出先で締め出しを食らうところ。幸いすぐに水は引き、事なきを得ましたが明日の心配が増すばかり。

10日は、常福寺のお施餓鬼。

期待に反して、夜が明けても台風は四国にのろのろと留まり続けています。

このままでは、直撃コース。昨日のように、河川が氾濫して通行止めになったらどうなるのか? 不安交じりに施餓鬼が始まります。

遠方のお檀家さんは多く欠席されましたが、近在の皆さま、特に初施餓鬼の施主家族は、悪天候にも係らず多数お参りくださいました。

足元までずぶ濡れになってお参りされる檀信徒の皆さま。なんだか気の毒で、申し訳ない気持ちになりました。

私たちに出来ることは、いつも通り心を込めて精一杯お勤めすること。昨年に続き、途中にはうちの息子も一緒に拝んでくれました。

(午後には、雨風が穏やかになりました)

その後、台風11号は足を速め、午後には本州を通過。

心配していた通り強風大雨でしたが、伊賀より松坂や鈴鹿の方が大変だったようです。こちらは、被害も怪我人もなく無事にお勤めすることができました。

こんな時期に台風なんて、とっても珍しい。

勤続50年近い住職も「こんなことは初めて」と苦笑いされてました。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(01/15)

(01/08)

(01/31)

(01/20)

(01/15)

ブログ内検索

プロフィール

HN:

和光さん

HP:

性別:

男性

職業:

副住職

趣味:

読書、息子と遊ぶこと

自己紹介:

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

カウンター

最新TB

アーカイブ

忍者アナライズ