三重県伊賀市 本尊五大明王の祈願寺

真言宗豊山派 三重県布教師会は、布教誌『三昧』の発行や年2回の研修会など、檀信徒向けの布教や、僧侶の資質向上へつながる活動に力を入れています。

平成27年からは、三重県下の住職方が交代で法話したものを“テレホン法話”として、檀信徒の皆さまに電話回線を通して聞いていただく布教も始まりました。

ご指名を頂いて、

その11月分の法話を、私 中山和光が担当いたしました。

その11月分の法話を、私 中山和光が担当いたしました。

今年一年の法話テーマは「いのち」について。

5分程度の拙い法話です。

機械の都合か、ものすごく音声が悪くて お耳汚しですが、興味のある方は ぜひお聞きになられてください。

電話番号:0595-36-0010

※ 通常の通話料金が必要になります

電話番号:0595-36-0010

※ 通常の通話料金が必要になります

PR

13日、名張市安部田の宝泉寺(岩田善雅 住職)さまにて、鐘楼堂の落慶法要が営まれました。

宝泉寺の梵鐘は、昭和18年に戦時供出され、一時その鯨音が失われました。しかし、昭和23年に篤信の施主 竹森泰一郎氏によって新たに奉納寄進されたそうです。

然るに、鐘楼堂が築100年以上を経て 老朽甚だしく、この度 ご住職の発願によって再建立の運びとなりました。

この度の落慶法要は、有難くも化主猊下ご親修。

長谷寺寺務長、地元 無常結集の寺院さま、支所下役職の皆さまと共に出仕。私は、讃頭を仰せつかりました。

加藤猊下が登壇される法要で頭を出すのは、これで3度目でしょうか(於長谷寺 両祖慶讃法要、於高野山金堂 開創1200年法要)。この度は地元とあって、今までのように緊張することなくお唱えできました。

ご住職は、この度の落慶式典に合わせて、新しくご詠歌の講員(唱え手)を募集。日頃の檀信徒教化のたまもの、新しく20数名の皆さまが賛同してお集まりくださいました。

加藤猊下が登壇される法要で頭を出すのは、これで3度目でしょうか(於長谷寺 両祖慶讃法要、於高野山金堂 開創1200年法要)。この度は地元とあって、今までのように緊張することなくお唱えできました。

ご住職は、この度の落慶式典に合わせて、新しくご詠歌の講員(唱え手)を募集。日頃の檀信徒教化のたまもの、新しく20数名の皆さまが賛同してお集まりくださいました。

私は ご縁を頂いて、新集の皆さまに、ご詠歌のイロハや、鈴鉦の扱い、法要でお唱えする数曲を、一年掛けて指導させて頂きました。

他所の寺であっても、檀信徒の教化や 豊山流大師講の教線拡張にご協力できることは遣り甲斐になります。一年前から目標を定めて、一つ一つ丁寧にお伝えしていきました。

美しく輝く総檜の鐘楼堂、村落に響きわたる鯨音、檀信徒の皆さまの誇らしげな姿と満足げな笑顔。そして、新しく集まった同信の皆さまによる 瑞々しいご詠歌。

雨上がりの空の下、誠に素晴らしい落慶法要が厳修されました。この法会に尽力、参列できた仏縁をありがたく感じています。

(前回の続き)

高野山より、さらに南下すること1時間30分。龍神温泉は、弘法大師が開湯された伝説をもつ秘湯。美肌効果の高いその泉質は、日本三美人の湯に数えられています。

今回は、ちょっと贅沢に下御殿に宿泊。講員の皆さまには、家事やお勤め、ご詠歌の練習など、日頃の疲れを癒す「命の洗濯」になれば幸いに存じます。

さて翌日は、いよいよ長谷寺担当の開創1200年記念慶讃法要。

奈良・三重から集まった講員さん200名と共に、金堂にて法話を拝聴。法要の開始を待ちます。

定刻。雅楽の調べに歩を進める衆僧の姿。大導師を勤められる総本山長谷化主 加藤精一 猊下は、大きな輿に乗って登場されました。

お練りの姿に感動し、賑わうご参詣の皆さま。慶讃法要の興奮がもっとも高まった瞬間でした。

お練りの姿に感動し、賑わうご参詣の皆さま。慶讃法要の興奮がもっとも高まった瞬間でした。

私ども奈良・三重からお参りした200名余の同信は、法要の最後、職衆の皆さまが退場される際に「宗祖弘法大師第三番御詠歌 常住」をお唱えしました。

『 阿字の子が 阿字の古里立ち出でて 又立ち帰る 阿字の古里 』

こちらは、お大師さまの甥にあたる智泉法師が37歳という若さで遷化された際、弘法大師ご自身がお詠みになられた和歌。

私たち一人一人がほとけの子であり、阿字(大日如来)の御元から生れて来た。精一杯生きて、やがて死を迎えるその時も、その魂は古里たる大日如来の御元に還りゆく。真言宗の生死観を説く、有名なご詠歌です。

私たち一人一人がほとけの子であり、阿字(大日如来)の御元から生れて来た。精一杯生きて、やがて死を迎えるその時も、その魂は古里たる大日如来の御元に還りゆく。真言宗の生死観を説く、有名なご詠歌です。

有難いことに、指名を受けて、その際の詠頭(ご詠歌の唱え出し)を勤めさせていただきました。開創1200年を迎える高野山、その金堂、またこのような大きな法会で一役を担えたことは大きな歓びであります。

法要後は、昭和9年に新造されて以降、初めて御開帳された金堂の本尊 薬師如来(阿閦如来)を拝観。また、開創1200年を記念して再建された中門も、近くでしっかり拝見して参りました。

開創1200年を迎えた高野山に参拝し、逢い難い記念法会にも隋喜できた私たち。2日間、たっぷりと高野山の空気を吸い、その法縁を満喫することが適いました。

ご参加いただいた皆さまも、大きな歓びを胸に、お大師さまへの信仰を篤くされたことでしょう。

ご参加いただいた皆さまも、大きな歓びを胸に、お大師さまへの信仰を篤くされたことでしょう。

南無大師遍照金剛

(前回の続き)

さて、バスは一路 高野山へ。

開創1200年記念大法会の期間とあって、月曜でもかなりの賑わい。中の橋でバスを降りて、まず奥の院へ向かいます。

五月晴れの空のもと、観光ガイドの案内に耳を傾け 歩を進めます。

燈籠堂、そして御廟の周辺は、やはり清浄な空気に包まれています。

御廟の橋の前では、同じ伊賀からお参りになられた西大寺(真言律宗)系寺院のご住職・お檀家さん達とばったりお会いしました。そういえば、今日(27日)が西大寺さんの記念法会だと伺っていましたね。

燈籠堂、そして御廟の周辺は、やはり清浄な空気に包まれています。

『 有難や 高野の山の岩陰に 大師は今だ おわしますなる 』

天台宗座主 慈圓僧正がお詠みになられた和歌そのままに、お大師さま(宗祖弘法大師 空海)がご入定され、今なお私たちを見守ってくださっている有難い聖域。開創1200年の節目に こうしてお参りできた歓びを胸に、心を込めてお勤めしました。

かねて楽しみにしていた霊宝館。

昼食の後は、足を伸ばして霊宝館へ。

こちらは、金剛峯寺を始め、高野山一山に伝わる貴重な国宝・重要文化財をあまた収蔵して、一般に公開している博物館。私を含め 参加者全員、初めて訪れたようです。

かねて楽しみにしていた霊宝館。

「高野山1200年の至宝」と題打った展示は、弘法大師 真筆の聾瞽指帰(ろうこしいき:国宝)、諸尊仏龕(国宝)、飛行三鈷杵など、どれもが眼福の品ばかり。まさに国宝・重文のオンパレードでした。

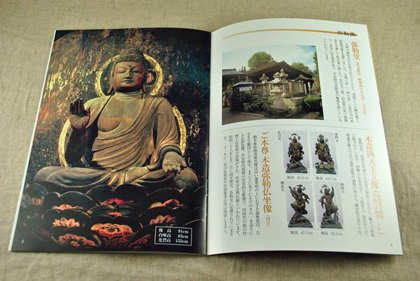

圧巻だったのは、やはり仏像の数々。

特に、初めて目にした孔雀明王は、あまりの美しさに見惚れてしまい、しばらくその場から離れることが出来ませんでした。

忿怒の相が特徴である明王のなかで、唯一 慈悲を表した菩薩形をとる孔雀明王。この美しさで明王…。間違いなく、私がこれまで拝んで(見て)きた中で、一番美しいほとけでありました。

萬日大師に始まり、不動明王坐像(重文)、愛染明王坐像(重文)、快慶作の四天王立像(重文)、運慶作の八大童子立像(国宝)などなど。

どの仏像も大変 素晴らしく、息を呑んだまま呼吸をするのを忘れてしまいそう。

(Internet Museum より)

どの仏像も大変 素晴らしく、息を呑んだまま呼吸をするのを忘れてしまいそう。

(Internet Museum より)

特に、初めて目にした孔雀明王は、あまりの美しさに見惚れてしまい、しばらくその場から離れることが出来ませんでした。

忿怒の相が特徴である明王のなかで、唯一 慈悲を表した菩薩形をとる孔雀明王。この美しさで明王…。間違いなく、私がこれまで拝んで(見て)きた中で、一番美しいほとけでありました。

陶酔のひとときを経て、今日の参拝はここまで。

一旦 高野山を後にして、今晩の宿、龍神温泉へ向かいます。

一旦 高野山を後にして、今晩の宿、龍神温泉へ向かいます。

平成27年は、お大師さま(弘法大師 空海)が真言密教の道場として高野山を開かれてから、ちょうど1200年。それを記念して、4月2日から5月21日までの間、お大師さまへの報恩感謝を込めて、毎日のように絢爛壮麗な数々の法会が執り行われています。

※ 高野山開創1200年について、詳しくは こちら をご覧ください。

4月28日が、総本山長谷寺(真言宗豊山派)が担当する法会とあり、ご詠歌の隋喜として奈良・三重の教区講員の皆さま200名ほどにお声掛けをいただきました。

常福寺からは、私を含め17名の皆さまで参加。

行程を確認すると、日帰りではゆっくりお参りできなそうでしたので、せっかく開創1200年の瑞縁なのだから…と、前のり一泊でお参りすることにしました。

このお寺は 元々は、高野山参詣の表玄関に当たる施設。お大師さまの母 玉依御前が、当時 女人禁制だった高野山への入山が適わず、逗留された場所でもあります。

行程を確認すると、日帰りではゆっくりお参りできなそうでしたので、せっかく開創1200年の瑞縁なのだから…と、前のり一泊でお参りすることにしました。

さて初日は、まず九度山の万年山 慈尊院を参拝。

このお寺は 元々は、高野山参詣の表玄関に当たる施設。お大師さまの母 玉依御前が、当時 女人禁制だった高野山への入山が適わず、逗留された場所でもあります。

お大師さまが母親に会うために、高野山から片道20kmもある山道を、一月に九度も歩いてこられたことから「九度山」と これは地名にもなっています。

こちらでは、開創1200年記念の一環で、ふだんは秘仏で21年に一度しか御開帳されない本尊 弥勒菩薩を拝観することができました。

篤く弥勒菩薩を信仰された玉依御前。その没後、母の供養ためにお大師さまが自ら彫刻されたという弥勒菩薩は、現在 国宝に指定されています。

篤く弥勒菩薩を信仰された玉依御前。その没後、母の供養ためにお大師さまが自ら彫刻されたという弥勒菩薩は、現在 国宝に指定されています。

慈尊とは、弥勒菩薩のこと。玉依御前は、入滅して弥勒菩薩に化身したと信仰され、慈尊院は女人結縁の寺「女人高野」として、高野山参詣の適わぬ女性たちの信仰を集めたそうです。

21年に一度、ご開帳される弥勒菩薩。ありがたい仏縁に逢い合う歓び。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(01/15)

(01/08)

(01/31)

(01/20)

(01/15)

ブログ内検索

プロフィール

HN:

和光さん

HP:

性別:

男性

職業:

副住職

趣味:

読書、息子と遊ぶこと

自己紹介:

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

カウンター

最新TB

アーカイブ

忍者アナライズ