三重県伊賀市 本尊五大明王の祈願寺

伊賀四国霊場会が、開創150周年記念事業の一つとして実施している「歩いて参ろ 伊賀遍路」 3巡目となる今回も、秋までの行程を無事に巡り終えました。

毎回80名以上の皆さまが元気にご参加くださっていることは、運営する私たちにとって誠にありがたい反響です。可能な限り一緒に歩かせて頂くよう心掛けていたら、休日には、小さな息子も参加してくれるようになりました。

(10月に常福寺も参拝。彼岸花が美しく咲いていました)

さて、歩き遍路もこれで3巡目。下見を数えると、4巡目になります。

伊賀の隅々まで歩いているような気もしますが、不思議なことに、たった一度もお参りできないコースがあるのです。常々 歩いてみたいと願っているのですが、なぜか毎回外せない予定が重なり、断念せざるを得ない…。

これは、ご縁がないんでしょうか!?(苦笑)

口悪いお坊さん仲間には、本尊さまに嫌われているだと茶化されますが、そんな嫌われるような憶えはないんですよね~。

ちなみに それは、伊賀の北西 島ヶ原~上野市街へ歩むコース。

伊賀では有名な正月堂に始まり、珍しい阿弥陀三尊をお祀りしている佛土寺(普段『山詩水明』でも一緒に活動している後輩くんのお寺)、城下町で五大明王を本尊に祀る金傳寺など個性的なお寺が多く、渓流沿いに続く歩道では、新緑や紅葉を楽しむことができるようです。

(日曜日には、息子も参加。大きな声でお勤めしています)

あぁ、こうして書いていたら、やっぱり歩いてお参りしたい気持ちが強くなってきました。これは、今後も歩き遍路を続けて貰うしかないかな!?

大変好評を頂いている、この歩き遍路。関係者にプッシュして、ぜひ存続の道を探してみたいと考えています。

※歩き遍路は、毎回その様子を 伊賀四国霊場会ブログ で更新しています。興味を持たれた方は、どうぞご覧ください。

毎回80名以上の皆さまが元気にご参加くださっていることは、運営する私たちにとって誠にありがたい反響です。可能な限り一緒に歩かせて頂くよう心掛けていたら、休日には、小さな息子も参加してくれるようになりました。

(10月に常福寺も参拝。彼岸花が美しく咲いていました)

さて、歩き遍路もこれで3巡目。下見を数えると、4巡目になります。

伊賀の隅々まで歩いているような気もしますが、不思議なことに、たった一度もお参りできないコースがあるのです。常々 歩いてみたいと願っているのですが、なぜか毎回外せない予定が重なり、断念せざるを得ない…。

これは、ご縁がないんでしょうか!?(苦笑)

口悪いお坊さん仲間には、本尊さまに嫌われているだと茶化されますが、そんな嫌われるような憶えはないんですよね~。

ちなみに それは、伊賀の北西 島ヶ原~上野市街へ歩むコース。

伊賀では有名な正月堂に始まり、珍しい阿弥陀三尊をお祀りしている佛土寺(普段『山詩水明』でも一緒に活動している後輩くんのお寺)、城下町で五大明王を本尊に祀る金傳寺など個性的なお寺が多く、渓流沿いに続く歩道では、新緑や紅葉を楽しむことができるようです。

(日曜日には、息子も参加。大きな声でお勤めしています)

あぁ、こうして書いていたら、やっぱり歩いてお参りしたい気持ちが強くなってきました。これは、今後も歩き遍路を続けて貰うしかないかな!?

大変好評を頂いている、この歩き遍路。関係者にプッシュして、ぜひ存続の道を探してみたいと考えています。

※歩き遍路は、毎回その様子を 伊賀四国霊場会ブログ で更新しています。興味を持たれた方は、どうぞご覧ください。

PR

真言宗豊山派の若い僧侶たちが集まって活動している『山詩水明(さんしすいめい)』。今回は、新しい試み。法話を中心としたトークイベント「お坊さんと話そう!」を実施しました。

これまでは、声明・ご詠歌・太鼓を中心にしたコンサートが多かったのですが、今回は趣向を変えて、若いお坊さんが3名入れ替わりで法話をするトークイベント。写真の3人が登場してくれました。

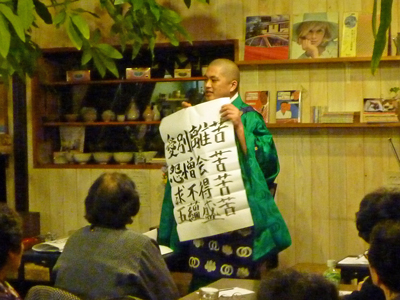

1番手、岩田龍誠 師がお話してくれたのは「仏教伝来 ~四苦八苦、煩悩」について。

普段、力強く太鼓を打ち鳴らしてくれる龍誠さんの法話は、やはり元気があって皆さんを惹きつけます。準備した手書きの紙を用いた法話は、よく理解できて、最後まで笑いあり感動ありの堂々たる内容でした。

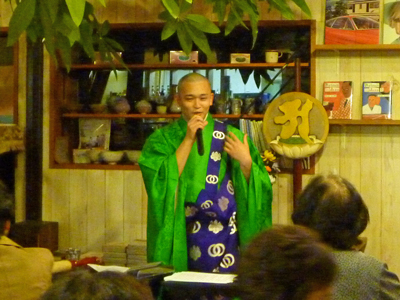

2番手、瀧口光記 師がお話してくれたのは「仏教から生まれた言葉」

普段は、声明・法螺・修験など、多彩な活躍をしてくれる光記さんですが、人前でちゃんと法話をするのは初めてとのこと。ipadを駆使して、私たちの日常に埋もれるさまざまな仏教語を解説くれました。

まだ少し照れがあるかな(笑)今後に期待大です。

3番手は、私(中山和光)が「いのち ~散るさくら」についてお話させて頂きました。

いのちとは何か? どこから来て、どこに還るのか? 私たちの体は誰のもので、私たちは何を為すために生を受けるのか…。

さすがに緊張はしませんでしたが、皆さんが熱心に聞いてくださるものだから、持ち時間を10分もオーバーしてしまいました。まだまだ修行が足りませんね。次回への反省材料です。

法話の後は、声明ミニコンサート。今回は法話がメインですので、こちらはあっさり短め。聴衆の皆さまも「もう少し聞いてみたい」と思われたことでしょう。それは、また次の機会を楽しみにして頂きましょう。

総括としては、初めてのトークイベント、来場の皆さまに喜んで頂けたようで大成功と言えます。個人的には、話し手を変えてコンスタントに開催したいところ。聴衆の皆さまがご高齢だったこともあって、質問が消極的だったのは残念でした。もう少し発言しやすい、環境・雰囲気作りを考えねばなりません。

『山詩水明』の活動は、随時このブログで告知していきます。次の活動を楽しみにお待ちください。

これまでは、声明・ご詠歌・太鼓を中心にしたコンサートが多かったのですが、今回は趣向を変えて、若いお坊さんが3名入れ替わりで法話をするトークイベント。写真の3人が登場してくれました。

1番手、岩田龍誠 師がお話してくれたのは「仏教伝来 ~四苦八苦、煩悩」について。

普段、力強く太鼓を打ち鳴らしてくれる龍誠さんの法話は、やはり元気があって皆さんを惹きつけます。準備した手書きの紙を用いた法話は、よく理解できて、最後まで笑いあり感動ありの堂々たる内容でした。

2番手、瀧口光記 師がお話してくれたのは「仏教から生まれた言葉」

普段は、声明・法螺・修験など、多彩な活躍をしてくれる光記さんですが、人前でちゃんと法話をするのは初めてとのこと。ipadを駆使して、私たちの日常に埋もれるさまざまな仏教語を解説くれました。

まだ少し照れがあるかな(笑)今後に期待大です。

3番手は、私(中山和光)が「いのち ~散るさくら」についてお話させて頂きました。

いのちとは何か? どこから来て、どこに還るのか? 私たちの体は誰のもので、私たちは何を為すために生を受けるのか…。

さすがに緊張はしませんでしたが、皆さんが熱心に聞いてくださるものだから、持ち時間を10分もオーバーしてしまいました。まだまだ修行が足りませんね。次回への反省材料です。

法話の後は、声明ミニコンサート。今回は法話がメインですので、こちらはあっさり短め。聴衆の皆さまも「もう少し聞いてみたい」と思われたことでしょう。それは、また次の機会を楽しみにして頂きましょう。

総括としては、初めてのトークイベント、来場の皆さまに喜んで頂けたようで大成功と言えます。個人的には、話し手を変えてコンスタントに開催したいところ。聴衆の皆さまがご高齢だったこともあって、質問が消極的だったのは残念でした。もう少し発言しやすい、環境・雰囲気作りを考えねばなりません。

『山詩水明』の活動は、随時このブログで告知していきます。次の活動を楽しみにお待ちください。

今回は、仏手碑を建立したばかりの 鐘楼(鐘撞き堂)のお話。

記録によると、常福寺の梵鐘は、寛文13年(1673)三重県猪田村の仁左衛門という冶工により鋳造されたそうです。

しかし、昭和17年(1942)戦時供出により損失。常福寺より妙音は一時絶え、その響きは失われてしまいました。

これを憂えた篤信の施主 東城 貢 氏が、昭和24年(1949)梵鐘を再び鋳造。一大施主として、常福寺に奉納してくださいました。

以来、梵鐘はその姿を取り戻し、永く鯨吼を響かせ、近在の人々の心に安らぎを与えてくれています。

今回建立した仏手碑には、お大師さま(宗祖弘法大師)の言葉として、性霊集巻九より「鐘の知識を勧め唱うる文」を抜粋しました。

【 鐘知識勧唱文 】

一打鐘聲 當願衆生

脱三界苦 得見菩提

(一たび鐘を打たん聲ごとに、當に願うべし

衆生 三界の苦を脱れて、菩提を得見せんと)

常福寺では、毎昼11時に時の鐘を撞いています。地元には農家の方が多くて、梵鐘の音が聞こえてから、ぼちぼちお昼の支度をすることが習慣になっているようです。

今日も近くの山川に村落に、常福寺からの鯨音が響き渡ります。

記録によると、常福寺の梵鐘は、寛文13年(1673)三重県猪田村の仁左衛門という冶工により鋳造されたそうです。

しかし、昭和17年(1942)戦時供出により損失。常福寺より妙音は一時絶え、その響きは失われてしまいました。

これを憂えた篤信の施主 東城 貢 氏が、昭和24年(1949)梵鐘を再び鋳造。一大施主として、常福寺に奉納してくださいました。

以来、梵鐘はその姿を取り戻し、永く鯨吼を響かせ、近在の人々の心に安らぎを与えてくれています。

今回建立した仏手碑には、お大師さま(宗祖弘法大師)の言葉として、性霊集巻九より「鐘の知識を勧め唱うる文」を抜粋しました。

【 鐘知識勧唱文 】

一打鐘聲 當願衆生

脱三界苦 得見菩提

(一たび鐘を打たん聲ごとに、當に願うべし

衆生 三界の苦を脱れて、菩提を得見せんと)

常福寺では、毎昼11時に時の鐘を撞いています。地元には農家の方が多くて、梵鐘の音が聞こえてから、ぼちぼちお昼の支度をすることが習慣になっているようです。

今日も近くの山川に村落に、常福寺からの鯨音が響き渡ります。

列島に吹き荒れる木枯らし。山の木々もその葉を落とし、冬支度を進めています。

常福寺は、お山を背負う地形ながら、有難いことに風向きの関係で、山からの落葉はそう多くありません。

替わりに猛威を振るうのが、境内の中心にそびえる広葉杉(こうようざん)。樹齢150年を数えるご神木が、常緑樹ながら一部紅葉して、多くの枝葉を落としてくれます。

(一部、紅葉している広葉杉)

樹勢があるのか代謝著しく、多い日には落ち葉用の大きなカゴが10個あっても入りきらないほど。“風が吹けば桶屋が儲かる”ではなく、“風が吹けば広葉杉拾いが大変”と、これはうちのお寺の風物詩でもあります。

(ある冬の日の風景)

先日、名古屋方面の信者さんがお参りになって、「広葉杉の葉を煎じたお茶が体によい」と言って、複数のビニール袋にぱんぱんに詰めてお持ち帰りになりました。杉の樹液に薬効でもあるのでしょうか? 初めて聞くお話に、少し戸惑うお寺の面々でした。

(松ぼっくりならぬ、杉ぼっくり!?)

どうせなら、「直接自分の手で、拾い集めた方が効くんですよ」と言えばよかった。掃除を助けて頂けたかもしれません。

常福寺は、お山を背負う地形ながら、有難いことに風向きの関係で、山からの落葉はそう多くありません。

替わりに猛威を振るうのが、境内の中心にそびえる広葉杉(こうようざん)。樹齢150年を数えるご神木が、常緑樹ながら一部紅葉して、多くの枝葉を落としてくれます。

(一部、紅葉している広葉杉)

樹勢があるのか代謝著しく、多い日には落ち葉用の大きなカゴが10個あっても入りきらないほど。“風が吹けば桶屋が儲かる”ではなく、“風が吹けば広葉杉拾いが大変”と、これはうちのお寺の風物詩でもあります。

(ある冬の日の風景)

先日、名古屋方面の信者さんがお参りになって、「広葉杉の葉を煎じたお茶が体によい」と言って、複数のビニール袋にぱんぱんに詰めてお持ち帰りになりました。杉の樹液に薬効でもあるのでしょうか? 初めて聞くお話に、少し戸惑うお寺の面々でした。

(松ぼっくりならぬ、杉ぼっくり!?)

どうせなら、「直接自分の手で、拾い集めた方が効くんですよ」と言えばよかった。掃除を助けて頂けたかもしれません。

常福寺の境内 鐘楼堂の脇に、一つの石碑を建立しました。

一昨年より、檀信徒を募って実施した四国霊場巡拝の満願。そして、今春 新たに建立した永代供養墓「久遠宝塔」、二つの慶事の記念碑になります。

四国満願の皆さまから「その御礼に」と寄進されたご浄財。さて、何か形のあるものをお寺に残したい…そう思案した時、頭に浮かんだのは四国のあるお寺でした。

伊予の国 第46番 浄瑠璃寺さま。

昨秋 お参りした際、ご詠歌の同信である岡田融信師にお迎えいただき、温かなご接待を頂戴しました。緑と花々に囲まれた境内には、仏足石や仏手華判・だっこ大師など、どなたでも触れて体験することができる荘厳が各所に配されていたことが強く印象に残っています。

常福寺にも、何か体験できるような荘厳を作れないか。お参りしていただいた方に、少しでも印象に残るような…。それが建立の決め手になりました。

(掌の梵字は、住職と私 和光の筆です)

記念碑には、正面に ほとけさまの手(仏手)があり、掌には金剛界・胎蔵界の大日如来、指先には五大(地水火風空)を表す梵字が記されています。そこに両手を合わせ、お大師さまの言葉である「鐘の知識を勧め唱うる文」を読み上げてから梵鐘を打つ手順を記してあります。

常福寺に、新しい見所が誕生しました。多くの方々に、ほとけさまの手と掌を合わせてご縁を結んで頂きたいものです。

※ 常福寺に伝わる梵鐘の歴史は、『江寄精舎の鐘の声』 をご覧ください。

一昨年より、檀信徒を募って実施した四国霊場巡拝の満願。そして、今春 新たに建立した永代供養墓「久遠宝塔」、二つの慶事の記念碑になります。

四国満願の皆さまから「その御礼に」と寄進されたご浄財。さて、何か形のあるものをお寺に残したい…そう思案した時、頭に浮かんだのは四国のあるお寺でした。

伊予の国 第46番 浄瑠璃寺さま。

昨秋 お参りした際、ご詠歌の同信である岡田融信師にお迎えいただき、温かなご接待を頂戴しました。緑と花々に囲まれた境内には、仏足石や仏手華判・だっこ大師など、どなたでも触れて体験することができる荘厳が各所に配されていたことが強く印象に残っています。

常福寺にも、何か体験できるような荘厳を作れないか。お参りしていただいた方に、少しでも印象に残るような…。それが建立の決め手になりました。

(掌の梵字は、住職と私 和光の筆です)

記念碑には、正面に ほとけさまの手(仏手)があり、掌には金剛界・胎蔵界の大日如来、指先には五大(地水火風空)を表す梵字が記されています。そこに両手を合わせ、お大師さまの言葉である「鐘の知識を勧め唱うる文」を読み上げてから梵鐘を打つ手順を記してあります。

常福寺に、新しい見所が誕生しました。多くの方々に、ほとけさまの手と掌を合わせてご縁を結んで頂きたいものです。

※ 常福寺に伝わる梵鐘の歴史は、『江寄精舎の鐘の声』 をご覧ください。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(01/15)

(01/08)

(01/31)

(01/20)

(01/15)

ブログ内検索

プロフィール

HN:

和光さん

HP:

性別:

男性

職業:

副住職

趣味:

読書、息子と遊ぶこと

自己紹介:

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

カウンター

最新TB

アーカイブ

忍者アナライズ