三重県伊賀市 本尊五大明王の祈願寺

常福寺主催の霊場巡拝。

今年は、愛知・岐阜・三重の三県に跨る「東海三十六不動尊霊場」を巡拝いたします。日帰りと一泊の行程を交ぜながら、全4~5回で満願となる予定です。

常福寺の本尊である不動尊(明王)は、 忿怒の姿を執り、大いなる慈悲の心で衆生を見守り、老若男女を問わず安心立命に導き、不動の心をお授けくださる仏さまです。

古来より宗旨を越えて多くの日本人に信奉され、特に真言宗では護摩祈祷など現世利益の信仰を集め、仏壇にも弘法大師と対にお祀りされるなど、まさに真言行者の守り本尊といえます。

場 所 : 犬山方面 5ヶ寺

費 用 : バス代金・食事・あれば宿泊・納経料など

持ち物 : お袈裟、念珠、納経帳(1,500円)、経本など

申込締切 : 平成25年 3月15日までにお申込ください

今年は、愛知・岐阜・三重の三県に跨る「東海三十六不動尊霊場」を巡拝いたします。日帰りと一泊の行程を交ぜながら、全4~5回で満願となる予定です。

(クリックすると、東海三十六不動尊霊場ホームページにリンクします)

常福寺の本尊である不動尊(明王)は、 忿怒の姿を執り、大いなる慈悲の心で衆生を見守り、老若男女を問わず安心立命に導き、不動の心をお授けくださる仏さまです。

古来より宗旨を越えて多くの日本人に信奉され、特に真言宗では護摩祈祷など現世利益の信仰を集め、仏壇にも弘法大師と対にお祀りされるなど、まさに真言行者の守り本尊といえます。

東海三十六不動尊霊場は、殷賑を極める大都会から豊かな山海の土地へと巡拝して、さまざまな土地に住まう人々の暮らしや信仰の形を学び、ご縁を結ぶことによって心身の癒しを得ることのできる素晴らしい霊場です。

常福寺は、伊賀において不動尊をお祀りする代表的な寺院として、第27番札所に加わっています。

今回の募集は、第1回 犬山方面となります。参加してみたい方は、締切日までにお寺までご連絡くださいませ。

記

日 時 : 平成25年 3月29日(金) 日帰り

※2回目以降は、参加者で相談して決定します。

場 所 : 犬山方面 5ヶ寺

費 用 : バス代金・食事・あれば宿泊・納経料など

※後日集計して、連絡いたします。

持ち物 : お袈裟、念珠、納経帳(1,500円)、経本など

※今回は平易な服装です。金剛杖・笈摺・笠は用いません

申込締切 : 平成25年 3月15日までにお申込ください

PR

7日、名張ADSホールで開催された、高野山金剛流御詠歌の公演『曼荼羅の響』を拝聴しました。

(曼荼羅の響 facebookページより拝借しました)

御詠歌とは、和歌や韻文に日本古来の音楽の節を付けてお唱えする曲のことです。高野山に伝わる金剛流御詠歌は大正15年に創立された歴史ある流派で、私たちが学んでいる豊山流大師講の祖流に当たります。

その金剛流では、より多くの方にご詠歌を聞いて頂くために、有志の青年僧侶が合唱団を組織して研鑽を積み、10年前から全国各地で『曼荼羅の響』と題する公演を行っているそうです。今回は地元公演とあり、勉強の為に観賞した次第です。

感想としては、さすが皆さん研鑽を積まれたよいお声をされています。

合唱団ということで、発声方法から専門的な指導を受けているのでしょうね。男性のみですが、二部・四部合唱もあり、ご詠歌というよりキリスト教の賛歌を彷彿させる曲もありました。

刮目したのは、合唱団の皆さんが公演の間ずっと教本を開いて(見て)いないことでした。これは僧侶として、解釈が別れるところ。教本を出す・出さないは所作の問題になってくるので、流派によっては不作法の誹りを受ける場合があるかと思います。

しかし、全曲丸暗記するほど練習を重ねられたことは、紛れもない事実。その研鑽に、練習量に心から敬意を抱きました。

宗教舞踊とよばれるご詠歌に合わせて踊る舞い、ステージ上の両界曼荼羅と五段花のみの荘厳、進行役の僧侶の柔らかな語り口、聴衆に向けたいろは歌の指導と合唱、ただ真っすぐにご詠歌と鈴鉦だけで構成された曲内容など。どれも素晴らしく、大変肝銘を受けました。

興味を持った点それぞれに感想がありますが、それはまた関係者とお話する機会もあるでしょう。

私たち豊山流大師講の祖流に当たる金剛流御詠歌。そのお唱えに触れ、温故知新ではありませんが、まだまだ学ぶことが多くあるように感じました。

古き良きものはしっかり守り、時代に即して応ずるべきものは応じる。他流派のご詠歌とも交流を持ち、研鑽を深めながら、ご詠歌の素晴らしさを後世に伝えていきたいものです。

(曼荼羅の響 facebookページより拝借しました)

御詠歌とは、和歌や韻文に日本古来の音楽の節を付けてお唱えする曲のことです。高野山に伝わる金剛流御詠歌は大正15年に創立された歴史ある流派で、私たちが学んでいる豊山流大師講の祖流に当たります。

その金剛流では、より多くの方にご詠歌を聞いて頂くために、有志の青年僧侶が合唱団を組織して研鑽を積み、10年前から全国各地で『曼荼羅の響』と題する公演を行っているそうです。今回は地元公演とあり、勉強の為に観賞した次第です。

感想としては、さすが皆さん研鑽を積まれたよいお声をされています。

合唱団ということで、発声方法から専門的な指導を受けているのでしょうね。男性のみですが、二部・四部合唱もあり、ご詠歌というよりキリスト教の賛歌を彷彿させる曲もありました。

刮目したのは、合唱団の皆さんが公演の間ずっと教本を開いて(見て)いないことでした。これは僧侶として、解釈が別れるところ。教本を出す・出さないは所作の問題になってくるので、流派によっては不作法の誹りを受ける場合があるかと思います。

しかし、全曲丸暗記するほど練習を重ねられたことは、紛れもない事実。その研鑽に、練習量に心から敬意を抱きました。

宗教舞踊とよばれるご詠歌に合わせて踊る舞い、ステージ上の両界曼荼羅と五段花のみの荘厳、進行役の僧侶の柔らかな語り口、聴衆に向けたいろは歌の指導と合唱、ただ真っすぐにご詠歌と鈴鉦だけで構成された曲内容など。どれも素晴らしく、大変肝銘を受けました。

興味を持った点それぞれに感想がありますが、それはまた関係者とお話する機会もあるでしょう。

私たち豊山流大師講の祖流に当たる金剛流御詠歌。そのお唱えに触れ、温故知新ではありませんが、まだまだ学ぶことが多くあるように感じました。

古き良きものはしっかり守り、時代に即して応ずるべきものは応じる。他流派のご詠歌とも交流を持ち、研鑽を深めながら、ご詠歌の素晴らしさを後世に伝えていきたいものです。

久々のブログ更新。

しばらく無精している間に、暦は立春を迎えました。固かった木々の蕾も柔らかくふくらみ、花開くその時を待ちわびているかのようです。

1月10日、枻(えい)出版社から『お寺の教科書』が出版されました。

(画像をクリックすると、Amazon にリンクします)

頼富本宏師 監修の元、「お寺検定」の公式テキストとして、歴史・美術・文化・信仰など様々な方面からスポットをあてた一冊になっています。「お寺」の空間と時間、そして内容を自分のものにしていただく為の手引書だとか。

A5版160頁で、オールカラー。細かい解説に全国の寺院・仏像の写真、また解りやすいよう図表なども添えられていて、これはかなり濃い内容ですね。一般の方にも仏教について学んでいただける、まさに教科書のような装丁に仕上がっています。

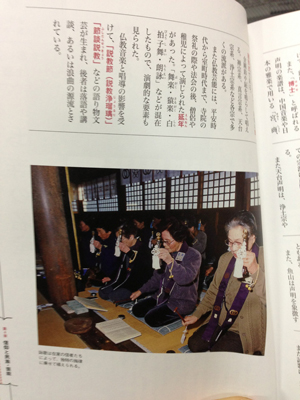

ちなみに、p.147 “お寺の音楽と芸能”という件に、常福寺 ご詠歌講の皆さまが掲載されています。

ご詠歌を通じて仏道を学び、常日頃からお寺のことを気に掛けてくださる篤信の皆さま。これは、今から7年ほど前の写真ですね。あきらかに、皆さま今よりお若い(笑) 鈴鉦を振る姿が、心なし しゃんとされている気がします。

残念ながら「常福寺」の表記はありませんが、重版の際には記入されるそうです。書店で見かけた際は、ぜひ手にとってご覧くださいませ。

しばらく無精している間に、暦は立春を迎えました。固かった木々の蕾も柔らかくふくらみ、花開くその時を待ちわびているかのようです。

1月10日、枻(えい)出版社から『お寺の教科書』が出版されました。

(画像をクリックすると、Amazon にリンクします)

頼富本宏師 監修の元、「お寺検定」の公式テキストとして、歴史・美術・文化・信仰など様々な方面からスポットをあてた一冊になっています。「お寺」の空間と時間、そして内容を自分のものにしていただく為の手引書だとか。

A5版160頁で、オールカラー。細かい解説に全国の寺院・仏像の写真、また解りやすいよう図表なども添えられていて、これはかなり濃い内容ですね。一般の方にも仏教について学んでいただける、まさに教科書のような装丁に仕上がっています。

ちなみに、p.147 “お寺の音楽と芸能”という件に、常福寺 ご詠歌講の皆さまが掲載されています。

ご詠歌を通じて仏道を学び、常日頃からお寺のことを気に掛けてくださる篤信の皆さま。これは、今から7年ほど前の写真ですね。あきらかに、皆さま今よりお若い(笑) 鈴鉦を振る姿が、心なし しゃんとされている気がします。

残念ながら「常福寺」の表記はありませんが、重版の際には記入されるそうです。書店で見かけた際は、ぜひ手にとってご覧くださいませ。

小正月、常福寺では、未明から篝火を熾して“どんと”焼きを行っています。

近在のお檀家さん達が、古いお札や注連縄など、正月飾りを持寄りお焚き上げするこの行事。伊賀では、各地区でこの催しが残っています。

(まだ暗い時間から、篝火を熾します)

昨年のブログでも紹介しましたが、今回はその楽しみ方を詳しく書いてみます。

①さて、どなたでも参加して頂くことが可能ですが、やはり正月飾りをお焚き上げするのが1番のポイント。注連縄・松飾り・古いお守&お札などを手に、お寺へお参りします。

袋や箱に詰めて、そのまま燃やせるようにしておくと便利です。

②お焚き上げは、総代さん達にお任せ。境内の篝火で一緒にお焚き上げします。もちろん、お寺の本堂へもお参りしましょう。

③お寺では、鏡割りしたお餅をどんとで焼いて、お参りされた皆さんにご接待しています。できれば朝食は摂らずに、お腹を空かせていらしてください。

タイミングが合えば、総代さん達に用意するお雑煮を味わって頂けることも…。時間限定・人数にも限りがありますので、その辺はご容赦ください。

(寒い日には、暖かいお雑煮がとても美味しい)

④心得た方は、自宅から家族の数だけ小餅を持参して、どんとの炎で焼いて持ち帰られます。本尊さまの智火で焦がした餅を頂けば、今年も無病息災!! 家族の人数分ご用意くださいね。

とまぁ、こんなところでしょうか。

檀信徒のみならず、近在の方ならどなたでもご参加いただくことができます。

尚、今回列記したのは、常福寺で行っている“どんと”についてです。各地ではやり方が微妙に異なる場合がありますので、どうぞご注意くださいませ。

近在のお檀家さん達が、古いお札や注連縄など、正月飾りを持寄りお焚き上げするこの行事。伊賀では、各地区でこの催しが残っています。

(まだ暗い時間から、篝火を熾します)

昨年のブログでも紹介しましたが、今回はその楽しみ方を詳しく書いてみます。

①さて、どなたでも参加して頂くことが可能ですが、やはり正月飾りをお焚き上げするのが1番のポイント。注連縄・松飾り・古いお守&お札などを手に、お寺へお参りします。

袋や箱に詰めて、そのまま燃やせるようにしておくと便利です。

②お焚き上げは、総代さん達にお任せ。境内の篝火で一緒にお焚き上げします。もちろん、お寺の本堂へもお参りしましょう。

③お寺では、鏡割りしたお餅をどんとで焼いて、お参りされた皆さんにご接待しています。できれば朝食は摂らずに、お腹を空かせていらしてください。

タイミングが合えば、総代さん達に用意するお雑煮を味わって頂けることも…。時間限定・人数にも限りがありますので、その辺はご容赦ください。

(寒い日には、暖かいお雑煮がとても美味しい)

④心得た方は、自宅から家族の数だけ小餅を持参して、どんとの炎で焼いて持ち帰られます。本尊さまの智火で焦がした餅を頂けば、今年も無病息災!! 家族の人数分ご用意くださいね。

とまぁ、こんなところでしょうか。

檀信徒のみならず、近在の方ならどなたでもご参加いただくことができます。

尚、今回列記したのは、常福寺で行っている“どんと”についてです。各地ではやり方が微妙に異なる場合がありますので、どうぞご注意くださいませ。

早朝からの雨がいつの間にか大雪に変わり、気が付けば一面 銀世界!

こんな時は、すぐ玄関や参道・車坂を雪かき(掃き)するのが常ですが、あまりの降りの強さにそれも断念。「まぁ、今日は寺行事もないことだし…」としばらく様子を見ることにしました。

伊賀は、比較的 雪が少ない土地です。昔はそれなりに降り積もったそうですが、今では年に2,3回薄く雪化粧する程度。

それでも今回は、爆弾低気圧とやらの影響でかなり強い降り方でしたね。常福寺では、積雪10cmを超えていました。

(お大師さまも雪帽子。寒そうですね…)

湿り気のある雪はどっしり重いようで、境内のあちこちでバキバキと太い枝木が折れる音が…。息子と雪だるまを作ったり雪合戦したりしましたが、こんな時大人はダメですね。喜んで雪の中を駆け回る子供を残して、さっさと切り上げてしまいました。

(竹と雪の重みが作るトンネル。自然が織り成すユニークな景色)

大雪の影響で、午後から他所で行う大般若も、経典を運ぶ車が坂道を上がれなかったり、助法をお願いしたお坊さんが道路の悪条件で不参加になったりしましたが、こんな時はしょうがありませんね。

アクシデントが多数ありましたが、幸い被害も軽く、夕方にはお寺総出で雪かきも済ませることができました。

こんな時は、すぐ玄関や参道・車坂を雪かき(掃き)するのが常ですが、あまりの降りの強さにそれも断念。「まぁ、今日は寺行事もないことだし…」としばらく様子を見ることにしました。

伊賀は、比較的 雪が少ない土地です。昔はそれなりに降り積もったそうですが、今では年に2,3回薄く雪化粧する程度。

それでも今回は、爆弾低気圧とやらの影響でかなり強い降り方でしたね。常福寺では、積雪10cmを超えていました。

(お大師さまも雪帽子。寒そうですね…)

湿り気のある雪はどっしり重いようで、境内のあちこちでバキバキと太い枝木が折れる音が…。息子と雪だるまを作ったり雪合戦したりしましたが、こんな時大人はダメですね。喜んで雪の中を駆け回る子供を残して、さっさと切り上げてしまいました。

(竹と雪の重みが作るトンネル。自然が織り成すユニークな景色)

大雪の影響で、午後から他所で行う大般若も、経典を運ぶ車が坂道を上がれなかったり、助法をお願いしたお坊さんが道路の悪条件で不参加になったりしましたが、こんな時はしょうがありませんね。

アクシデントが多数ありましたが、幸い被害も軽く、夕方にはお寺総出で雪かきも済ませることができました。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(01/15)

(01/08)

(01/31)

(01/20)

(01/15)

ブログ内検索

プロフィール

HN:

和光さん

HP:

性別:

男性

職業:

副住職

趣味:

読書、息子と遊ぶこと

自己紹介:

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

カウンター

最新TB

アーカイブ

忍者アナライズ