三重県伊賀市 本尊五大明王の祈願寺

ご縁を頂いて、地元FMなばり83.5の番組に出演しました。

『元気の素本舗』という 伊賀名張で活躍する元気な人を、数珠つなぎで紹介するコーナー。面白そうなことには目が無い私は、知人の紹介を即OKして、興味津々でスタジオ入り。

迎えてくださったインタビュアー 野上 峰さんは、常福寺のほたるコンサート 初回(平成17年夏)に出演くださったオカリナ奏者 野上圭三 氏の奥さま。大変素晴らしい演奏と詩の朗読によって拍車が掛かり、ほたるコンサートも地元の人気行事としてすっかり定着しました。

その功労者と久しぶりの対面です。

大変ご無沙汰しております。お変わりありませんか…とインタビュー開始。小一時間ほど楽しく歓談した後、20分ほどの本番。それを上手に編集して、15分ほどに纏めてくださいました。

実はコレ…、1月半ばにすでに放送済みなのですが、有り難いことに知り合いの方が録音して届けてくださいました(しかも、高音質で!!)

ご縁を頂いたラジオ出演。

個人的には、生い立ちから遡って頂いて、半生を振り返った気分。40数年も生きていれば、誰にも色んな体験がありますよね~ としみじみ。

『元気の素本舗』という 伊賀名張で活躍する元気な人を、数珠つなぎで紹介するコーナー。面白そうなことには目が無い私は、知人の紹介を即OKして、興味津々でスタジオ入り。

迎えてくださったインタビュアー 野上 峰さんは、常福寺のほたるコンサート 初回(平成17年夏)に出演くださったオカリナ奏者 野上圭三 氏の奥さま。大変素晴らしい演奏と詩の朗読によって拍車が掛かり、ほたるコンサートも地元の人気行事としてすっかり定着しました。

その功労者と久しぶりの対面です。

大変ご無沙汰しております。お変わりありませんか…とインタビュー開始。小一時間ほど楽しく歓談した後、20分ほどの本番。それを上手に編集して、15分ほどに纏めてくださいました。

実はコレ…、1月半ばにすでに放送済みなのですが、有り難いことに知り合いの方が録音して届けてくださいました(しかも、高音質で!!)

ご縁を頂いたラジオ出演。

個人的には、生い立ちから遡って頂いて、半生を振り返った気分。40数年も生きていれば、誰にも色んな体験がありますよね~ としみじみ。

若い頃の東奔西走ぶりをもう少し話したかったのですが、残念ながらお時間となってしまいました(笑)ちゃんちゃん

PR

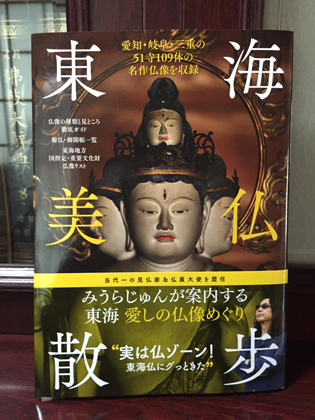

6月半ば、ぴあ株式会社から『東海美仏散歩』が出版されました。

愛知・岐阜・三重の51ヶ寺より、109体の名作仏像を収録。

当代一の見仏家 みうらじゅん氏を案内人として、仏像の種類や見どころ、秘仏の御開帳カレンダー、お寺の連絡先、予約の要不要など、必要な情報を網羅。オールカラー113頁。

もちろん、常福寺本尊 五大明王像も掲載されています。

愛知・岐阜・三重の51ヶ寺より、109体の名作仏像を収録。

当代一の見仏家 みうらじゅん氏を案内人として、仏像の種類や見どころ、秘仏の御開帳カレンダー、お寺の連絡先、予約の要不要など、必要な情報を網羅。オールカラー113頁。

もちろん、常福寺本尊 五大明王像も掲載されています。

常福寺には3月末、編集者とライター、カメラマンなど4名が取材撮影にみえました。

同行人として、今回アドバイザーを勤められた名古屋仏像研究会の成沢 崇さん。数年前に、本尊御開帳日にお参りになられたご縁があります。

もちろん国指定の重要文化財。特別に許可して お厨子に入ったカメラマンが、細心の注意を払いながら各尊 接写していましたが、紙面の関係上 限られた枚数しか掲載されていないのはご愛嬌。できれば、仏像界では有名なみうらじゅん氏にも一度お会いしてみたかったなぁ~。

さて、この度たいへん美しく 実用的な仏像本が仕上がりました。

皆さま、ぜひ手にとって、東海地方の美仏をご堪能くださいませ。

久々のブログ更新。

しばらく無精している間に、暦は立春を迎えました。固かった木々の蕾も柔らかくふくらみ、花開くその時を待ちわびているかのようです。

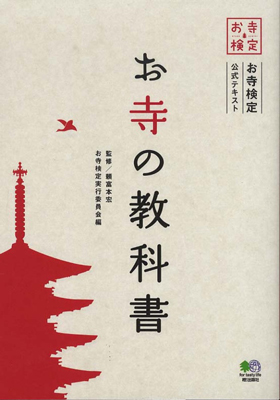

1月10日、枻(えい)出版社から『お寺の教科書』が出版されました。

(画像をクリックすると、Amazon にリンクします)

頼富本宏師 監修の元、「お寺検定」の公式テキストとして、歴史・美術・文化・信仰など様々な方面からスポットをあてた一冊になっています。「お寺」の空間と時間、そして内容を自分のものにしていただく為の手引書だとか。

A5版160頁で、オールカラー。細かい解説に全国の寺院・仏像の写真、また解りやすいよう図表なども添えられていて、これはかなり濃い内容ですね。一般の方にも仏教について学んでいただける、まさに教科書のような装丁に仕上がっています。

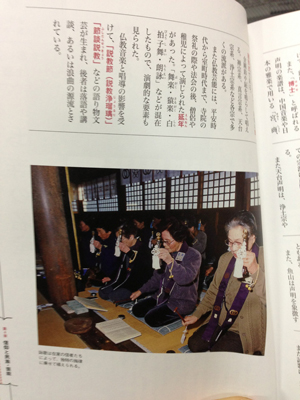

ちなみに、p.147 “お寺の音楽と芸能”という件に、常福寺 ご詠歌講の皆さまが掲載されています。

ご詠歌を通じて仏道を学び、常日頃からお寺のことを気に掛けてくださる篤信の皆さま。これは、今から7年ほど前の写真ですね。あきらかに、皆さま今よりお若い(笑) 鈴鉦を振る姿が、心なし しゃんとされている気がします。

残念ながら「常福寺」の表記はありませんが、重版の際には記入されるそうです。書店で見かけた際は、ぜひ手にとってご覧くださいませ。

しばらく無精している間に、暦は立春を迎えました。固かった木々の蕾も柔らかくふくらみ、花開くその時を待ちわびているかのようです。

1月10日、枻(えい)出版社から『お寺の教科書』が出版されました。

(画像をクリックすると、Amazon にリンクします)

頼富本宏師 監修の元、「お寺検定」の公式テキストとして、歴史・美術・文化・信仰など様々な方面からスポットをあてた一冊になっています。「お寺」の空間と時間、そして内容を自分のものにしていただく為の手引書だとか。

A5版160頁で、オールカラー。細かい解説に全国の寺院・仏像の写真、また解りやすいよう図表なども添えられていて、これはかなり濃い内容ですね。一般の方にも仏教について学んでいただける、まさに教科書のような装丁に仕上がっています。

ちなみに、p.147 “お寺の音楽と芸能”という件に、常福寺 ご詠歌講の皆さまが掲載されています。

ご詠歌を通じて仏道を学び、常日頃からお寺のことを気に掛けてくださる篤信の皆さま。これは、今から7年ほど前の写真ですね。あきらかに、皆さま今よりお若い(笑) 鈴鉦を振る姿が、心なし しゃんとされている気がします。

残念ながら「常福寺」の表記はありませんが、重版の際には記入されるそうです。書店で見かけた際は、ぜひ手にとってご覧くださいませ。

山と渓谷社 2013年卓上カレンダー「仏像」が発売されました。4月の仏像として、常福寺の本尊五大明王のうちの一体、降三世明王が紹介されています。

降三世明王は、五大明王の東方に位置する仏さま。四面八臂で、大自在天(ヒンドゥー教のシヴァ神)とその妻 烏摩妃を踏みつける姿が特徴的です。

梵名は、Trailokyavijaya 「三界の勝利者」の意味を持ち、不動明王に次ぐ高位の明王として信仰を集めます。

2009年(丑年)に大威徳明王を掲載頂いたご縁があったので、連絡を受けた際に「来年は巳年だから、今度は軍荼利明王かな?」と推測したのですが、予想に反して降三世明王の御指名を頂きました。

2013年カレンダーの背表紙を見てみると、他の仏像は、興福寺・法隆寺・元興寺・東大寺…と、南都の名立たる寺院ばかり。このような形でご掲載頂けることは、誠にありがたいご縁です。

よい正月のお年賀を作って頂きました。年始には、総代や寺院方にお配りしようと思います。

降三世明王は、五大明王の東方に位置する仏さま。四面八臂で、大自在天(ヒンドゥー教のシヴァ神)とその妻 烏摩妃を踏みつける姿が特徴的です。

梵名は、Trailokyavijaya 「三界の勝利者」の意味を持ち、不動明王に次ぐ高位の明王として信仰を集めます。

2009年(丑年)に大威徳明王を掲載頂いたご縁があったので、連絡を受けた際に「来年は巳年だから、今度は軍荼利明王かな?」と推測したのですが、予想に反して降三世明王の御指名を頂きました。

2013年カレンダーの背表紙を見てみると、他の仏像は、興福寺・法隆寺・元興寺・東大寺…と、南都の名立たる寺院ばかり。このような形でご掲載頂けることは、誠にありがたいご縁です。

よい正月のお年賀を作って頂きました。年始には、総代や寺院方にお配りしようと思います。

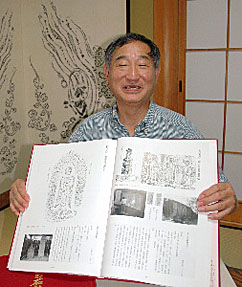

伊賀地域に点在する、鎌倉後期~安土桃山時代の石仏 約300体を採拓調査した『伊賀の石仏拓本集』が出版されました。

著者は、地元の郷土史家で伊賀市文化財保護審議会委員も勤める市田進一さんです。

拓本とは、石などに彫られた文字や模様を、墨を使って丁寧に紙に写し取ったもの。一体一体石仏の汚れを落として、水で濡らして和紙を当てる。はけで軽く叩いた後に、専用の墨を立体感が出るように当てていくそうです。

その緻密な作業には、小さな石仏でも最低1時間、高さ4mに達する大きな石仏だと1週間も。この本を出版するまでには、都合6年も掛ったそうです。

B4版 277ページの中には、常福寺や兼務している蓮花寺の石仏・五輪塔・地蔵群などが10数ページに渡って紹介されています。300部を自費出版されて、研究の為に全国の大学や研究機関、文化施設に寄贈されたそうです(非売品)。

ちなみに市田氏は、以前紹介した蓮花の研究者としても活躍されており、常福寺を始め伊賀の多くのお寺では、市田さんが手掛けた鉢植えの蓮が、毎年美しい花を咲かせています。

お寺の息子として生まれた市田氏、やはり多くの仏縁が結ばれているのですね。

過去のブログ 『蓮(はちす)花』

著者は、地元の郷土史家で伊賀市文化財保護審議会委員も勤める市田進一さんです。

拓本とは、石などに彫られた文字や模様を、墨を使って丁寧に紙に写し取ったもの。一体一体石仏の汚れを落として、水で濡らして和紙を当てる。はけで軽く叩いた後に、専用の墨を立体感が出るように当てていくそうです。

その緻密な作業には、小さな石仏でも最低1時間、高さ4mに達する大きな石仏だと1週間も。この本を出版するまでには、都合6年も掛ったそうです。

B4版 277ページの中には、常福寺や兼務している蓮花寺の石仏・五輪塔・地蔵群などが10数ページに渡って紹介されています。300部を自費出版されて、研究の為に全国の大学や研究機関、文化施設に寄贈されたそうです(非売品)。

ちなみに市田氏は、以前紹介した蓮花の研究者としても活躍されており、常福寺を始め伊賀の多くのお寺では、市田さんが手掛けた鉢植えの蓮が、毎年美しい花を咲かせています。

お寺の息子として生まれた市田氏、やはり多くの仏縁が結ばれているのですね。

過去のブログ 『蓮(はちす)花』

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

最新記事

(01/15)

(01/08)

(01/31)

(01/20)

(01/15)

ブログ内検索

プロフィール

HN:

和光さん

HP:

性別:

男性

職業:

副住職

趣味:

読書、息子と遊ぶこと

自己紹介:

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

真言宗豊山派のお坊さん

大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。

伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。

現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。

カウンター

最新TB

アーカイブ

忍者アナライズ